陰陽五行 食材の奥義:体質改善と食養生を叶える食材選びの指南

陰陽五行に基づいた食養生は、体質改善や健康維持に役立つ、古くから伝わる知恵です。

このブログ記事では、陰陽五行の基本的な考え方から、五行それぞれに対応する食材、そして季節や体質に合わせたレシピまで、幅広くご紹介します。

食材選びのポイントを理解し、日々の食生活に取り入れることで、あなたの健康を根本から見つめ直すことができるでしょう。

陰陽五行の世界へ、ようこそ。

陰陽五行の基本概念と食材の関係性

陰陽五行は、古代中国の思想に基づき、万物の性質や関係性を五つの要素(木、火、土、金、水)と陰陽のバランスで説明する考え方です。

この大見出しでは、陰陽五行の基本的な概念を解説し、五行それぞれの特徴と、それに対応する食材の関係性を紐解きます。

食材が持つ性質を理解し、陰陽五行のバランスを意識することで、体質に合った食生活を送るための第一歩を踏み出しましょう。

食材選びの羅針盤を手に入れ、健康への道を歩み始めましょう。

陰陽五行の五行とは何か?

五行とは、木、火、土、金、水の五つの要素を指し、それぞれが異なる性質を持っています。

この中見出しでは、五行それぞれの特徴と、食材との関連性を詳しく解説します。

木は成長や発展、火はエネルギー、土は安定、金は収束、水は潤いを象徴します。

これらの要素を理解することで、食材が持つ五行の性質を把握し、体質に合った食材選びに役立てることができます。

五行それぞれの特徴を知り、食材選びに活かしましょう。

木:成長と発展を促す食材

木は、春の芽吹きのように、成長と発展を象徴する五行です。

肝臓と胆嚢に対応し、体のエネルギーの流れをスムーズにする働きがあります。

木に属する食材は、生命力を活性化し、身体のデトックスを助けると考えられています。

- 青色の食材: 海苔、ほうれん草、春菊など、青々とした葉物野菜は、木のエネルギーを補給します。クロロフィルが豊富で、血液を浄化し、肝臓の機能をサポートします。

- 海苔は、ミネラルが豊富で、肝臓の解毒作用を高める効果があります。

- ほうれん草は、鉄分やビタミンが豊富で、活力を与えます。

- 春菊は、独特の香りが特徴で、気の巡りを良くします。

- 酸味のある食材: 梅干し、レモン、キウイなどの酸味は、肝臓の働きを助け、気の巡りを良くします。

- 梅干しは、疲労回復効果があり、肝臓の機能をサポートします。

- レモンは、ビタミンCが豊富で、抗酸化作用があります。

- キウイは、食物繊維も豊富で、腸内環境を整えます。

- 発酵食品: 味噌や醤油などの発酵食品は、肝臓の機能を助け、消化を促進します。

- 味噌は、大豆を発酵させて作られ、良質なタンパク質を含みます。

- 醤油は、塩分を含みながらも、料理に深みを与えます。

これらの食材をバランス良く摂取することで、肝臓を労り、心身ともに健やかな状態を保つことができます。

また、木の食材は、精神的な安定にも繋がり、ストレスを軽減する効果も期待できます。

日々の食事に意識して取り入れてみましょう。

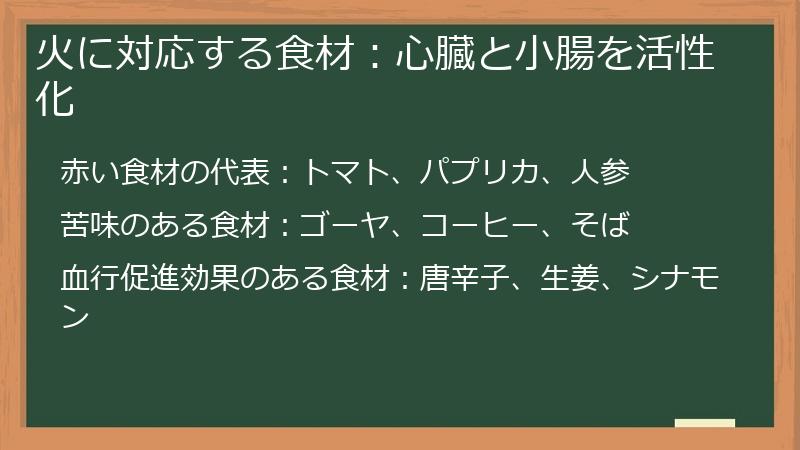

火:エネルギーを燃焼させる食材

火は、燃え盛る炎のように、エネルギーを象徴する五行です。

心臓と小腸に対応し、体の循環を活発にする働きがあります。

火に属する食材は、体を温め、新陳代謝を促進すると考えられています。

- 赤色の食材: トマト、パプリカ、人参など、鮮やかな赤色の食材は、体を温め、血行を促進します。

- トマトは、リコピンが豊富で、抗酸化作用があります。

- パプリカは、ビタミンCが豊富で、免疫力を高めます。

- 人参は、βカロテンが豊富で、視力維持に役立ちます。

- 苦味のある食材: ゴーヤ、コーヒー、そばなどの苦味は、気の巡りを良くし、余分な熱を冷ます働きがあります。

- ゴーヤは、ビタミンCが豊富で、夏バテ防止にも効果的です。

- コーヒーは、覚醒作用があり、集中力を高めます。

- そばは、ルチンが豊富で、毛細血管を強くします。

- 発散作用のある食材: 唐辛子、生姜、シナモンなどの香辛料は、体を温め、発汗を促します。

- 唐辛子は、カプサイシンが豊富で、脂肪燃焼を促進します。

- 生姜は、体を温め、冷え性を改善します。

- シナモンは、血行を促進し、消化を助けます。

これらの食材をバランス良く摂取することで、心臓を活性化し、エネルギーに満ちた状態を保つことができます。

ただし、火の食材は、摂りすぎると体の熱がこもりやすくなるため、陰性の食材と組み合わせてバランスを取ることが重要です。

適量を心がけ、日々の食事に取り入れましょう。

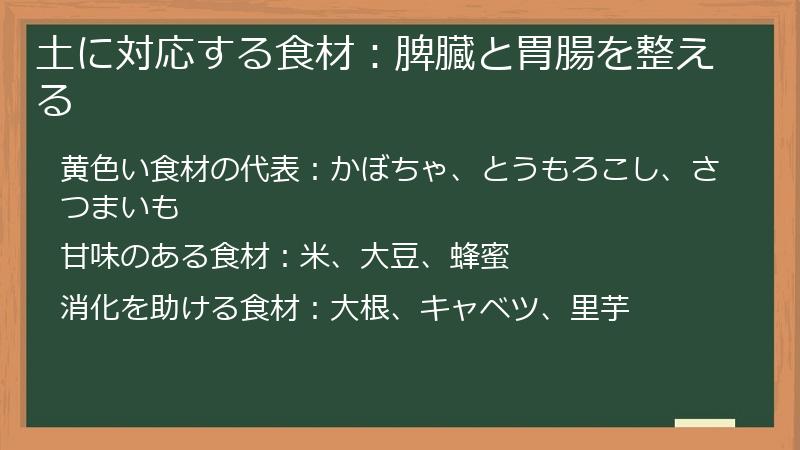

土:安定と調和をもたらす食材

土は、大地のように安定と調和を象徴する五行です。

脾臓と胃腸に対応し、消化吸収を助け、栄養を全身に運ぶ働きがあります。

土に属する食材は、体を健やかにし、心身のバランスを整えると考えられています。

- 黄色の食材: かぼちゃ、とうもろこし、さつまいもなど、黄色い食材は、脾臓の機能を高め、エネルギーを補給します。

- かぼちゃは、ビタミンAが豊富で、免疫力を高めます。

- とうもろこしは、食物繊維が豊富で、便秘解消に役立ちます。

- さつまいもは、食物繊維やビタミンCが豊富で、美肌効果も期待できます。

- 甘味のある食材: 米、大豆、蜂蜜などの甘味は、脾臓を養い、活力を与えます。

- 米は、エネルギー源となり、体を温めます。

- 大豆は、良質なタンパク質を含み、体の組織を作ります。

- 蜂蜜は、疲労回復効果があり、栄養を補給します。

- 消化を助ける食材: 大根、キャベツ、里芋などの食材は、消化を助け、胃腸の負担を軽減します。

- 大根は、消化酵素が豊富で、消化を助けます。

- キャベツは、食物繊維が豊富で、腸内環境を整えます。

- 里芋は、ぬめり成分が胃腸を保護します。

これらの食材をバランス良く摂取することで、胃腸の機能を整え、消化吸収を促進し、健康的な体質を維持することができます。

また、土の食材は、精神的な安定にも繋がり、不安感を和らげる効果も期待できます。

日々の食事に意識して取り入れ、心身のバランスを整えましょう。

陰陽のバランスを理解する

陰陽のバランスは、健康を維持する上で非常に重要な要素です。

この中見出しでは、陰と陽の食材の特徴を解説し、陰陽のバランスを整えるための食事法についてご紹介します。

体を冷やす食材と温める食材を理解し、体質や季節に合わせて食生活を調整することで、より健康的な毎日を送ることができます。

陰陽のバランスを意識し、体の中から美しく、健康になりましょう。

陰の食材:体を冷やす食材

陰性の食材は、体を冷やす性質を持つ食材です。

夏に旬を迎えるものや、水分を多く含むものに多く見られます。

これらの食材を摂取することで、体内の熱を冷まし、炎症を抑える効果が期待できます。

しかし、冷え性の人や、体温が低い人が過剰に摂取すると、体調を崩す原因にもなりかねません。

自分の体質に合わせて、摂取量や調理法を工夫することが大切です。

- 夏野菜: きゅうり、トマト、ナス、スイカなどは、体を冷やす代表的な食材です。

- きゅうりは、水分が豊富で、利尿作用があります。

- トマトは、カリウムが豊富で、むくみ解消に役立ちます。

- ナスは、体を冷まし、ほてりを鎮めます。

- スイカは、水分補給に最適で、熱中症予防にも効果的です。

- 南国フルーツ: バナナ、パイナップル、マンゴーなども、体を冷やす性質があります。

- バナナは、カリウムが豊富で、便秘解消に役立ちます。

- パイナップルは、消化酵素が豊富で、食欲増進効果があります。

- マンゴーは、ビタミンCが豊富で、美肌効果も期待できます。

- その他: 豆腐、もやし、緑豆なども、体を冷やす食材として知られています。

- 豆腐は、高タンパク質で低カロリーですが、体を冷やす作用があります。

- もやしは、水分が豊富で、利尿作用があります。

- 緑豆は、解毒作用があり、むくみ解消に役立ちます。

これらの食材は、暑い季節や、体内に熱がこもりがちな場合に積極的に摂取すると良いでしょう。

ただし、冷えを感じやすい方は、温かい調理法を選ぶなど、工夫が必要です。

陽の食材:体を温める食材

陽性の食材は、体を温める性質を持つ食材です。

冬に旬を迎えるものや、水分が少なく、香辛料を多く含むものに多く見られます。

これらの食材を摂取することで、体を温め、新陳代謝を活発にする効果が期待できます。

冷え性の人や、体温が低い人は、積極的に摂取すると良いでしょう。

- 根菜類: ごぼう、人参、大根、かぼちゃなどは、体を温める代表的な食材です。

- ごぼうは、食物繊維が豊富で、腸内環境を整えます。

- 人参は、βカロテンが豊富で、免疫力を高めます。

- 大根は、消化酵素が豊富で、消化を助けます。

- かぼちゃは、ビタミンAが豊富で、風邪予防にも効果的です。

- 冬野菜: ほうれん草、ねぎ、白菜なども、体を温める性質があります。

- ほうれん草は、鉄分が豊富で、貧血予防に役立ちます。

- ねぎは、体を温め、風邪の予防に効果的です。

- 白菜は、体を温め、消化を助けます。

- 香辛料: 生姜、にんにく、唐辛子などは、体を温め、血行を促進します。

- 生姜は、体を温め、冷え性を改善します。

- にんにくは、アリシンが豊富で、免疫力を高めます。

- 唐辛子は、カプサイシンが豊富で、脂肪燃焼を促進します。

これらの食材は、寒い季節や、冷えを感じやすい場合に積極的に摂取すると良いでしょう。

ただし、熱がこもりやすい体質の方は、摂取量に注意し、陰性の食材と組み合わせてバランスを取ることが重要です。

陰陽のバランスを整える食べ方

陰陽のバランスを整えることは、健康維持の基本です。

偏った食事は、体調不良の原因となることがあります。

陰と陽の食材を組み合わせ、体質や季節に合わせた食事をすることで、心身ともに健康な状態を保つことができます。

- 体質に合わせた食材選び: 自分の体質を知り、それに合った食材を選ぶことが重要です。

- 冷え性の人は、体を温める陽性の食材を積極的に摂取しましょう。

- 熱がこもりやすい人は、体を冷やす陰性の食材を適度に摂取しましょう。

- 中庸の体質の場合は、バランスの取れた食事を心がけましょう。

- 季節に合わせた食材選び: 季節ごとに旬の食材を食べることは、自然の摂理に沿った食養生です。

- 春は、芽吹きの季節で、木の食材(青菜、酸味のあるもの)を摂取しましょう。

- 夏は、体を冷やす食材(夏野菜、果物)を摂取し、暑さを乗り切りましょう。

- 秋は、収穫の季節で、土の食材(根菜、甘味のあるもの)を摂取し、体を養いましょう。

- 冬は、体を温める食材(根菜、香辛料)を摂取し、寒さに備えましょう。

- 調理法: 調理法も、食材の陰陽の性質に影響を与えます。

- 生で食べる食材は、体を冷やす傾向があります。

- 加熱調理することで、体を温める効果が高まります。

- 油で炒める、煮込むなどの調理法は、体を温める効果を高めます。

- 味付けにも気を配り、甘味、辛味、酸味などをバランス良く取り入れましょう。

陰陽のバランスを意識した食事は、健康な体を維持し、病気を予防するだけでなく、精神的な安定にも繋がります。

毎日の食事を通して、心身ともに健やかな生活を送りましょう。

五行と食材の相性:相生と相剋

五行には、互いに影響し合う「相生(そうせい)」と「相剋(そうこく)」の関係があります。

この中見出しでは、五行の相生と相剋の関係を解説し、食材同士の組み合わせがどのように影響し合うのかを説明します。

食材の組み合わせを意識することで、より効果的な食養生を行うことができます。

五行の相性を理解し、日々の食事に取り入れてみましょう。

五行相生の関係と食材の組み合わせ

五行相生の関係とは、五つの要素が互いに生み出し、助け合う関係です。

木は火を生み出し、火は土を生み出し、土は金を生み出し、金は水を生み出し、水は木を生み出すというサイクルです。

この関係性を理解し、食材を組み合わせることで、五臓六腑の機能を高め、体全体のバランスを整えることができます。

- 木と火: 木(肝臓、胆嚢)は火(心臓、小腸)を生み出します。

- 木の食材(青菜、酸味のあるもの)と火の食材(赤色のもの、苦味のあるもの)を組み合わせると、肝臓の働きを助け、心臓の機能を高めます。

- 例:菜の花のおひたしとトマトサラダ

- 火と土: 火(心臓、小腸)は土(脾臓、胃腸)を生み出します。

- 火の食材と土の食材(黄色のもの、甘味のあるもの)を組み合わせると、心臓の働きを助け、胃腸の機能を高めます。

- 例:パプリカのグリルとカボチャのポタージュ

- 土と金: 土(脾臓、胃腸)は金(肺臓、大腸)を生み出します。

- 土の食材と金の食材(白いもの、辛味のあるもの)を組み合わせると、胃腸の働きを助け、肺の機能を高めます。

- 例:里芋の煮物と大根おろし

- 金と水: 金(肺臓、大腸)は水(腎臓、膀胱)を生み出します。

- 金の食材と水の食材(黒いもの、塩味のあるもの)を組み合わせると、肺の働きを助け、腎臓の機能を高めます。

- 例:レンコンのきんぴらとひじきの煮物

- 水と木: 水(腎臓、膀胱)は木(肝臓、胆嚢)を生み出します。

- 水の食材と木の食材を組み合わせると、腎臓の働きを助け、肝臓の機能を高めます。

- 例:わかめと豆腐の味噌汁

五行相生の関係を意識した食事は、エネルギーの循環をスムーズにし、心身の健康をサポートします。

日々の食事に五行相生の食材を取り入れ、バランスの取れた食生活を送りましょう。

五行相剋の関係と食材の組み合わせ

五行相剋の関係とは、五つの要素が互いに抑制し合う関係です。

木は土を剋し、土は水を剋し、水は火を剋し、火は金を剋し、金は木を剋すというサイクルです。

この関係性を理解し、食材を組み合わせることで、体内の過剰なエネルギーを抑制し、バランスを保つことができます。

ただし、相剋の関係は、摂りすぎると体調を崩す原因にもなりかねないため、注意が必要です。

- 木と土: 木(肝臓、胆嚢)は土(脾臓、胃腸)を剋します。

- 木の食材(青菜、酸味のあるもの)を過剰に摂取すると、土の臓器である脾臓や胃腸の機能を弱める可能性があります。

- 例:木の食材を食べる際は、土の食材を少量加えるなど、バランスを意識しましょう。

- 土と水: 土(脾臓、胃腸)は水(腎臓、膀胱)を剋します。

- 土の食材(黄色のもの、甘味のあるもの)を過剰に摂取すると、水の臓器である腎臓や膀胱の機能を弱める可能性があります。

- 例:土の食材を食べる際は、水の食材を少量加えるなど、バランスを意識しましょう。

- 水と火: 水(腎臓、膀胱)は火(心臓、小腸)を剋します。

- 水の食材(黒いもの、塩味のあるもの)を過剰に摂取すると、火の臓器である心臓や小腸の機能を弱める可能性があります。

- 例:水の食材を食べる際は、火の食材を少量加えるなど、バランスを意識しましょう。

- 火と金: 火(心臓、小腸)は金(肺臓、大腸)を剋します。

- 火の食材(赤色のもの、苦味のあるもの)を過剰に摂取すると、金の臓器である肺や大腸の機能を弱める可能性があります。

- 例:火の食材を食べる際は、金の食材を少量加えるなど、バランスを意識しましょう。

- 金と木: 金(肺臓、大腸)は木(肝臓、胆嚢)を剋します。

- 金の食材(白いもの、辛味のあるもの)を過剰に摂取すると、木の臓器である肝臓や胆嚢の機能を弱める可能性があります。

- 例:金の食材を食べる際は、木の食材を少量加えるなど、バランスを意識しましょう。

五行相剋の関係は、食材の組み合わせに注意し、バランスを保つことで、健康的な状態を維持することができます。

過剰な摂取を避け、五行相生の食材を積極的に取り入れるなど、工夫が必要です。

体質に合わせた食材の選び方

体質に合わせた食材選びは、食養生において非常に重要です。

自分の体質を知り、それに合った食材を選ぶことで、体調を改善し、健康を維持することができます。

体質は人それぞれ異なり、同じ食材でも効果が異なる場合があります。

ここでは、代表的な体質と、それらに適した食材選びのポイントをご紹介します。

- 虚弱体質: 気力や体力が不足しがちな体質です。

- 補気作用のある食材:山芋、もち米、鶏肉、蜂蜜などを積極的に摂取しましょう。

- 消化の良い調理法:煮込み料理や蒸し料理など、消化しやすい調理法を選びましょう。

- 避けるべき食材:冷たいもの、生もの、脂っこいものは控えめにしましょう。

- 熱体質: 体内に熱がこもりやすい体質です。

- 清熱作用のある食材:きゅうり、トマト、緑豆、豆腐などを積極的に摂取しましょう。

- 体を冷やす調理法:生食や冷製料理を取り入れましょう。

- 避けるべき食材:辛いもの、揚げ物、アルコールは控えめにしましょう。

- 寒体質: 冷えやすく、体温が低い体質です。

- 温熱作用のある食材:生姜、ネギ、唐辛子、根菜などを積極的に摂取しましょう。

- 体を温める調理法:煮込み料理、炒め物、スープなどを取り入れましょう。

- 避けるべき食材:冷たいもの、生もの、甘いものは控えめにしましょう。

- 湿体質: 体内に余分な水分が溜まりやすい体質です。

- 利尿作用のある食材:ハトムギ、小豆、とうもろこしなどを積極的に摂取しましょう。

- 消化を助ける食材:大根、キャベツ、海苔などを積極的に摂取しましょう。

- 避けるべき食材:甘いもの、脂っこいもの、味の濃いものは控えめにしましょう。

自分の体質を知り、それに合った食材を選ぶことは、健康的な食生活を送るための第一歩です。

体質は、季節や年齢、生活習慣によって変化することもあります。

定期的に自分の体調を観察し、食材や調理法を調整することで、より効果的な食養生を行いましょう。

五行別のおすすめ食材と効能

この大見出しでは、五行それぞれに対応する食材を具体的にご紹介し、それぞれの食材が持つ効能を詳しく解説します。

各食材が、どの五行に属し、どのような健康効果をもたらすのかを理解することで、より意識的に食材を選ぶことができるようになります。

五行のバランスを整えるための、食材選びのヒントを見つけましょう。

木に対応する食材:肝臓と胆嚢をサポート

木に対応する食材は、肝臓と胆嚢の機能をサポートし、解毒作用を高め、精神的な安定をもたらすと考えられています。

肝臓は、体の解毒機能を担い、胆嚢は消化を助ける胆汁を生成します。

この中見出しでは、肝臓と胆嚢をサポートする食材とその効能について詳しく解説します。

これらの食材を積極的に摂取し、肝臓と胆嚢を労わる食生活を送りましょう。

青い食材の代表:海苔、ほうれん草、春菊

青い食材は、木のエネルギーを補給し、肝臓の働きを助けると考えられています。

クロロフィルを豊富に含み、血液を浄化し、解毒作用を高める効果が期待できます。

これらの食材を積極的に摂取することで、肝臓の負担を軽減し、体の内側から健康をサポートします。

- 海苔: ミネラルと食物繊維が豊富で、肝機能を高め、便秘解消にも効果的です。

- 海苔に含まれるタウリンは、肝臓の機能をサポートし、コレステロール値を下げる効果も期待できます。

- ビタミンA、ビタミンB群も豊富で、美肌効果や疲労回復効果も期待できます。

- ほうれん草: 鉄分、ビタミン、ミネラルが豊富で、貧血予防や疲労回復に効果的です。

- βカロテンが豊富で、抗酸化作用があり、老化防止にも役立ちます。

- 葉酸も豊富で、妊娠中の女性にもおすすめです。

- 春菊: 特有の香りが特徴で、気の巡りを良くし、食欲増進効果も期待できます。

- ビタミンCやカリウムも豊富で、風邪予防やむくみ解消にも効果的です。

- 食物繊維も豊富で、腸内環境を整えます。

これらの青い食材は、サラダや和え物、汁物など、様々な料理に活用できます。

日々の食事に積極的に取り入れ、肝臓を労わり、健康的な体作りを心がけましょう。

酸味のある食材:梅干し、レモン、キウイ

酸味のある食材は、木のエネルギーを活性化し、肝臓の機能をサポートする働きがあります。

梅干し、レモン、キウイなどは、クエン酸を豊富に含み、疲労回復効果や、食欲増進効果が期待できます。

これらの食材を積極的に摂取することで、肝臓の働きを助け、エネルギー代謝を促進しましょう。

- 梅干し: クエン酸が豊富で、疲労回復効果があり、食欲を増進させます。

- 梅干しに含まれる成分は、肝臓の機能を高め、解毒作用をサポートします。

- 殺菌効果もあり、食中毒予防にも効果的です。

- レモン: ビタミンCが豊富で、抗酸化作用があり、美肌効果も期待できます。

- クエン酸も豊富で、疲労回復効果があります。

- レモンの香りは、リラックス効果をもたらし、ストレス軽減にも役立ちます。

- キウイ: ビタミンC、食物繊維が豊富で、便秘解消や美肌効果も期待できます。

- アクチニジンという酵素が含まれており、消化を助ける効果があります。

- カリウムも豊富で、むくみ解消にも役立ちます。

これらの酸味のある食材は、ドレッシングやソース、デザートなど、様々な料理に活用できます。

日々の食事に積極的に取り入れ、肝臓を労わり、健康的な体作りを心がけましょう。

ただし、胃酸過多の方は、摂取量に注意してください。

肝臓の機能を高める食材:ネギ、ニラ、アスパラガス

肝臓の機能を高める食材は、肝臓の働きをサポートし、解毒作用を高める効果が期待できます。

ネギ、ニラ、アスパラガスなどは、硫化アリルを含み、肝機能を活性化し、疲労回復を助けます。

これらの食材を積極的に摂取することで、肝臓を労わり、健康的な体を維持しましょう。

- ネギ: 硫化アリルが豊富で、肝臓の解毒作用を助け、風邪予防にも効果的です。

- ネギの辛味成分は、血行を促進し、体を温める効果もあります。

- ビタミンA、ビタミンCも豊富で、免疫力アップにも役立ちます。

- ニラ: 硫化アリルが豊富で、疲労回復効果があり、滋養強壮にも効果的です。

- ビタミンA、ビタミンCも豊富で、免疫力アップにも役立ちます。

- ニラに含まれる成分は、血行を促進し、冷え性改善にも効果的です。

- アスパラガス: アスパラギン酸が豊富で、疲労回復効果があり、利尿作用もあります。

- 抗酸化作用のある成分も含まれており、老化防止にも役立ちます。

- ビタミン、ミネラルもバランス良く含まれています。

これらの食材は、炒め物やスープ、和え物など、様々な料理に活用できます。

日々の食事に積極的に取り入れ、肝臓を労わり、健康的な体作りを心がけましょう。

これらの食材は、五行の「木」のエネルギーを補い、肝臓の機能をサポートするだけでなく、精神的な安定にも繋がります。

火に対応する食材:心臓と小腸を活性化

火に対応する食材は、心臓と小腸の機能を活性化し、血行を促進し、エネルギーを燃焼させる働きを助けると考えられています。

心臓は血液を全身に送り出し、小腸は栄養を吸収します。

この中見出しでは、心臓と小腸をサポートする食材とその効能について詳しく解説します。

これらの食材を積極的に摂取し、心臓と小腸を労わる食生活を送りましょう。

赤い食材の代表:トマト、パプリカ、人参

赤い食材は、火のエネルギーを補給し、心臓の働きを助けると考えられています。

リコピンやβカロテンなどの色素成分を豊富に含み、抗酸化作用や血行促進効果が期待できます。

これらの食材を積極的に摂取することで、心臓の負担を軽減し、活力を高めましょう。

- トマト: リコピンが豊富で、抗酸化作用があり、動脈硬化の予防にも効果的です。

- ビタミンCも豊富で、免疫力アップや美肌効果も期待できます。

- 水分も多く含み、熱中症予防にも役立ちます。

- パプリカ: ビタミンCが豊富で、免疫力アップや美肌効果があります。

- βカロテンも豊富で、抗酸化作用があり、老化防止にも役立ちます。

- 赤色だけでなく、黄色やオレンジ色のパプリカも栄養価が高いです。

- 人参: βカロテンが豊富で、抗酸化作用があり、視力維持にも役立ちます。

- 食物繊維も豊富で、便秘解消にも効果的です。

- カリウムも豊富で、むくみ解消にも役立ちます。

これらの赤い食材は、サラダやスープ、炒め物など、様々な料理に活用できます。

日々の食事に積極的に取り入れ、心臓を労わり、健康的な体作りを心がけましょう。

火の食材は、体を温める効果もあるため、冷え性の方にもおすすめです。

苦味のある食材:ゴーヤ、コーヒー、そば

苦味のある食材は、火のエネルギーを補給し、余分な熱を冷ます働きがあります。

ゴーヤ、コーヒー、そばなどは、独特の苦味成分を含み、食欲増進効果や、血行促進効果が期待できます。

これらの食材を積極的に摂取することで、心臓の働きを助け、体内の熱を調整しましょう。

- ゴーヤ: 独特の苦味成分が特徴で、食欲増進効果や、血糖値上昇抑制効果も期待できます。

- ビタミンCも豊富で、免疫力アップや夏バテ予防にも効果的です。

- 苦味成分は、血行を促進し、体を冷やす効果もあります。

- コーヒー: カフェインが豊富で、覚醒効果があり、集中力を高めます。

- 抗酸化作用も期待でき、老化防止にも役立ちます。

- 適量の摂取は、心臓の機能を活性化します。

- そば: ルチンが豊富で、毛細血管を強くし、血行を促進します。

- ビタミンB群も豊富で、疲労回復効果もあります。

- 食物繊維も豊富で、便秘解消にも効果的です。

これらの苦味のある食材は、サラダや炒め物、麺類など、様々な料理に活用できます。

日々の食事に積極的に取り入れ、心臓を労わり、健康的な体作りを心がけましょう。

苦味は、五味の一つであり、心臓のエネルギーを刺激し、活力を与えます。

血行促進効果のある食材:唐辛子、生姜、シナモン

血行促進効果のある食材は、火のエネルギーを補給し、体の循環を活発にする働きがあります。

唐辛子、生姜、シナモンなどは、体を温め、血行を促進し、新陳代謝を高める効果が期待できます。

これらの食材を積極的に摂取することで、心臓の働きを助け、体を温め、冷え性を改善しましょう。

- 唐辛子: カプサイシンが豊富で、血行促進効果があり、脂肪燃焼を促進します。

- 体を温め、発汗を促し、冷え性改善にも効果的です。

- 辛味成分は、食欲増進効果もあります。

- 生姜: ジンゲロールやショウガオールが豊富で、体を温め、冷え性を改善します。

- 血行を促進し、新陳代謝を高めます。

- 殺菌効果もあり、風邪予防にも効果的です。

- シナモン: 血行促進効果があり、体を温め、消化を助けます。

- 血糖値の上昇を抑制する効果も期待できます。

- 独特の香りは、リラックス効果をもたらします。

これらの血行促進効果のある食材は、料理の風味付けや、飲み物への添加など、様々な方法で活用できます。

日々の食事に積極的に取り入れ、心臓を労わり、健康的な体作りを心がけましょう。

これらの食材は、体を温める作用が強いため、熱がこもりやすい体質の方は、摂取量に注意が必要です。

土に対応する食材:脾臓と胃腸を整える

土に対応する食材は、脾臓と胃腸の機能を整え、消化吸収を助け、栄養の運搬をスムーズにする働きがあるとされています。

脾臓と胃腸は、食べ物から栄養を吸収し、全身に供給する重要な役割を担っています。

この中見出しでは、脾臓と胃腸をサポートする食材とその効能について詳しく解説します。

これらの食材を積極的に摂取し、消化機能を高め、健康的な体作りを心がけましょう。

黄色い食材の代表:かぼちゃ、とうもろこし、さつまいも

黄色い食材は、土のエネルギーを補給し、脾臓の機能を高めるとされています。

βカロテンやビタミンCなどの栄養素を豊富に含み、消化を助け、体を温める効果が期待できます。

これらの食材を積極的に摂取することで、胃腸の働きを助け、活力を高めましょう。

- かぼちゃ: βカロテンが豊富で、免疫力アップや美肌効果が期待できます。

- 食物繊維も豊富で、便秘解消にも効果的です。

- ビタミンEも豊富で、抗酸化作用があります。

- とうもろこし: 食物繊維が豊富で、便秘解消に役立ちます。

- ビタミンB群も豊富で、疲労回復効果も期待できます。

- エネルギー源としても優れています。

- さつまいも: 食物繊維やビタミンCが豊富で、美肌効果や便秘解消に効果的です。

- ビタミンEも豊富で、抗酸化作用があります。

- 体を温める効果もあり、冷え性の方にもおすすめです。

これらの黄色い食材は、煮物、焼き物、スープなど、様々な料理に活用できます。

日々の食事に積極的に取り入れ、胃腸を労わり、健康的な体作りを心がけましょう。

土の食材は、消化機能を高め、エネルギーを補給し、心身のバランスを整える効果が期待できます。

甘味のある食材:米、大豆、蜂蜜

甘味のある食材は、土のエネルギーを補給し、脾臓を養い、活力を与えるとされています。

米、大豆、蜂蜜などは、エネルギー源となり、消化吸収を助ける効果が期待できます。

これらの食材を積極的に摂取することで、胃腸の働きを助け、健康的な体作りを心がけましょう。

- 米: エネルギー源となり、体を温めます。

- 炭水化物が豊富で、活動に必要なエネルギーを供給します。

- 消化吸収も良く、胃腸に負担をかけにくいです。

- 大豆: 良質なタンパク質を含み、体の組織を作ります。

- イソフラボンも豊富で、女性ホルモンのバランスを整えます。

- 食物繊維も豊富で、便秘解消にも効果的です。

- 蜂蜜: 疲労回復効果があり、エネルギー補給に役立ちます。

- ビタミン、ミネラルも豊富で、栄養価が高いです。

- 殺菌効果もあり、風邪予防にも効果的です。

これらの甘味のある食材は、主食やデザート、調味料など、様々な料理に活用できます。

日々の食事に積極的に取り入れ、胃腸を労わり、健康的な体作りを心がけましょう。

甘味は、五味の一つであり、脾臓の働きを助け、活力を与えます。

ただし、糖分の摂りすぎには注意が必要です。

消化を助ける食材:大根、キャベツ、里芋

消化を助ける食材は、土のエネルギーをサポートし、胃腸の負担を軽減するとされています。

大根、キャベツ、里芋などは、消化酵素や食物繊維を豊富に含み、消化吸収を助ける効果が期待できます。

これらの食材を積極的に摂取することで、胃腸の働きを助け、健康的な体作りを心がけましょう。

- 大根: ジアスターゼなどの消化酵素が豊富で、消化を助け、胸やけを和らげます。

- 辛味成分には、殺菌効果や、食欲増進効果もあります。

- 食物繊維も豊富で、便秘解消にも効果的です。

- キャベツ: 食物繊維が豊富で、腸内環境を整え、便秘を予防します。

- ビタミンUも豊富で、胃腸の粘膜を保護し、消化を助けます。

- ビタミンCも豊富で、免疫力アップにも役立ちます。

- 里芋: ぬめり成分が胃腸の粘膜を保護し、消化を助けます。

- 食物繊維も豊富で、便秘解消にも効果的です。

- カリウムも豊富で、むくみ解消にも役立ちます。

これらの消化を助ける食材は、煮物、サラダ、汁物など、様々な料理に活用できます。

日々の食事に積極的に取り入れ、胃腸を労わり、健康的な体作りを心がけましょう。

消化を助ける食材は、五行の「土」のエネルギーを補い、胃腸の機能をサポートします。

コメント