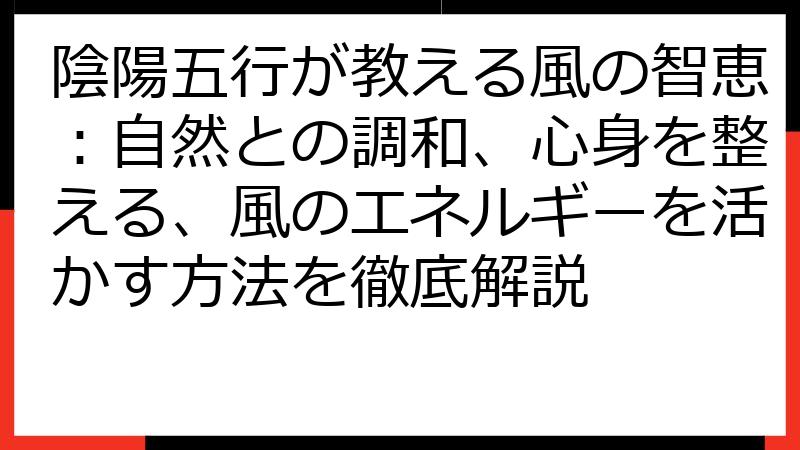

陰陽五行が読み解く風の奥義:自然と心身への影響

この記事では、「陰陽五行 風」というキーワードに焦点を当て、東洋思想の奥深い世界を紐解いていきます。

陰陽五行の基本的な考え方から、風が象徴する様々な要素、そして心身への影響までを掘り下げていきます。

風水、健康、自己成長といったテーマを通して、風のエネルギーを日常生活に活かすための具体的な方法もご紹介します。

自然との調和を促し、より豊かでバランスの取れた人生を送るためのヒントが満載です。

どうぞ、最後までお楽しみください。

陰陽五行における「風」の基本概念と象徴

この章では、陰陽五行の基本的な考え方を通して、風がどのような存在として捉えられているのかを解説します。

五行との関係性、陰陽の視点から見た風の性質、そして風が象徴する様々な事柄について、詳しく見ていきましょう。

自然現象としての風から、人間関係における風まで、多角的に「風」を捉えることで、より深い理解が得られるでしょう。

五行と風の関係性

五行(木火土金水)それぞれの要素と風の関係性を紐解きます。

木行は成長と拡散、火行は燃焼と変化、土行は安定と揺らぎ、といったように、それぞれの要素が風とどのように関わっているのかを解説します。

五行のバランスが、風の性質や影響にどのように影響するのかを理解することで、より多角的な視点を得ることができるでしょう。

木行と風:成長と拡散のエネルギー

木行と風は、密接な関係を持っています。

木は成長を象徴し、風はそれを助長する力として捉えられます。

春の風が木の芽を吹き出し、成長を促すように、風は木行のエネルギーを活性化させる役割を担っています。

木行と風の関係性を理解するために、以下の点を掘り下げてみましょう。

- 成長の促進: 木行は成長、発展、拡大を象徴します。風は、この成長を助け、拡散させる力を持っています。例えば、種が風に乗って遠くまで運ばれ、新たな場所で芽を出すように、風は木行のエネルギーを広範囲にわたって伝播させます。

- 柔軟性と変化: 木行は柔軟性も象徴します。風の吹くままに揺れる木の葉のように、柔軟に対応し、変化を受け入れる力です。風は、木行のこの柔軟性を高め、変化を恐れずに受け入れる姿勢を促します。

- 創造性と発想力: 木行は創造性や発想力とも関連しています。風は、思考を活性化させ、新しいアイデアを生み出す力を与えます。風の流れを感じ、自然の力を借りることで、創造的な思考を促し、新たな可能性を切り開くことができます。

このように、木行と風は相互に作用し、自然界のダイナミックなエネルギーを形作っています。

木行のエネルギーを高めることで、風の恩恵を最大限に受け、健やかな心身を育むことができるでしょう。

例えば、以下の行動が考えられます。

- 自然の中で過ごす時間を作る。

- 新しいことに挑戦する。

- 創造的な活動に取り組む。

これらの行動は、木行のエネルギーを活性化させ、風の力を味方につけることに繋がります。

火行と風:燃焼と変化の促進

火行と風の関係性は、燃焼と変化を加速させるエネルギーとして捉えられます。

風は、火の勢いを増し、燃焼を促進する力を持っています。

また、燃え盛る炎が周囲に熱と光を放ち、変化をもたらすように、火行と風は密接に結びつき、ダイナミックなエネルギーを生成します。

火行と風の関係性を理解するために、以下の点を掘り下げてみましょう。

- 燃焼の促進: 風は、火の勢いを増し、燃焼を促進します。火は、物事を変化させ、新しい状態を生み出す力を持っています。風が火を煽ることで、その変化のスピードが加速し、より大きな影響を与えるようになります。

- 情熱と行動力: 火行は情熱や行動力を象徴します。風は、この情熱をさらに高め、行動を後押しする力を持っています。風に乗り、自分の目標に向かって力強く進むことができます。

- 情報伝達とコミュニケーション: 火行は、情報伝達やコミュニケーションとも関連しています。風は、情報を広範囲に伝達し、人々の心を繋ぐ役割を果たします。風に乗せて、自分の想いを伝え、共感を呼ぶことができるでしょう。

火行と風のエネルギーを活かすことで、人生における様々な変化を積極的に受け入れ、自己成長を促すことができます。

例えば、以下の行動が考えられます。

- 自分の目標を明確にする。

- 積極的にコミュニケーションを取る。

- 新しいことに挑戦し、経験を積む。

これらの行動は、火行のエネルギーを高め、風の力を最大限に活かすことに繋がります。

また、火行と風は、過剰になると、心身に負担をかける可能性もあります。

バランスを保つために、以下の点に注意しましょう。

- 休息をしっかりとる。

- 感情のコントロールを学ぶ。

- 瞑想などで心を落ち着かせる。

これらの注意点も踏まえ、火行と風のエネルギーを上手に活用することで、より充実した人生を送ることができるでしょう。

土行と風:安定と揺らぎのバランス

土行と風の関係性は、安定と揺らぎという対照的な要素のバランスを表しています。

土は安定を象徴し、風は変化をもたらす力です。

この二つの要素が組み合わさることで、バランスの取れた状態が生まれます。

土行と風の関係性を理解するために、以下の点を掘り下げてみましょう。

- 安定と基盤: 土行は、安定性、基盤、そして大地そのものを象徴します。風は、その安定性を揺るがす力を持つ一方で、新鮮な空気をもたらし、停滞を防ぎます。この二つの要素のバランスが、健全な状態を維持するために不可欠です。

- 受容と変化: 土行は、受容性も象徴します。風は、変化を運び、新しい情報や刺激をもたらします。土行は、これらの変化を受け入れ、自身の肥沃さを高めることができます。

- 内省と成長: 土行は、内省の力も持っています。風は、内なる声に耳を傾け、自己成長を促すきっかけを与えます。土行と風の相互作用は、自己理解を深め、より豊かな人間性を育むことに貢献します。

土行と風のバランスを意識することで、精神的な安定を保ちながら、変化を恐れず、成長し続けることができます。

例えば、以下の行動が考えられます。

- 定期的に休息を取り、心身を休める。

- 瞑想やヨガなどで、内面と向き合う時間を持つ。

- 自然の中で過ごし、大地のエネルギーを感じる。

これらの行動は、土行の安定性を高めつつ、風のエネルギーを取り入れ、バランスの取れた状態を維持することに役立ちます。

また、以下の点にも注意が必要です。

- 過度なストレスを避ける。

- 感情の波に乗り、流されるままにならない。

- 自分自身の価値観を大切にする。

これらの注意点を守り、土行と風の調和を図ることで、心身ともに健やかな状態を維持し、充実した人生を送ることができるでしょう。

陰陽の視点から見る風の性質

風は、陰陽の二つの側面を持ち合わせています。

陽の風は活発で上昇志向、陰の風は静かで内省的です。

この章では、それぞれの性質を詳しく見ていき、風の陰陽バランスが心身にどのような影響を与えるのかを考察します。

陽の風:活発さ、上昇、陽気さ

陽の風は、活発で上昇志向、そして陽気さを象徴します。

これは、風が持つエネルギーが上向きに作用し、周囲を活性化させる性質を表現しています。

具体的には、以下のような特徴があります。

- 活動的でエネルギッシュ: 陽の風は、活動的でエネルギッシュな状態を促します。体を動かしたくなったり、新しいことに挑戦する意欲が湧いたりするのは、陽の風の影響かもしれません。

- 上昇志向と発展: 陽の風は、上昇志向を強め、自己成長や目標達成を後押しします。より高いレベルを目指し、困難に立ち向かう勇気を与えてくれます。

- 楽観的で陽気: 陽の風は、楽観的な思考や陽気な感情を促します。物事を前向きに捉え、困難な状況でも希望を見出す力を与えてくれます。

陽の風のエネルギーを活かすためには、以下の点を意識することが重要です。

- 積極的に行動し、新しいことに挑戦する。

- 目標を明確にし、それに向かって努力する。

- 周囲の人々と交流し、コミュニケーションを深める。

これらの行動は、陽の風のエネルギーを高め、活力を生み出すことに繋がります。

しかし、陽の風が過剰になると、興奮しやすくなったり、落ち着きを失ったりすることもあります。

バランスを保つためには、以下の点に注意しましょう。

- 適度な休息を取り、心身を休ませる。

- 瞑想や深呼吸などで、心を落ち着かせる。

- 周囲の意見に耳を傾け、冷静な判断を心がける。

陽の風のエネルギーを適切に活用することで、人生をより豊かに、そして積極的に生きることができるでしょう。

陰の風:静寂、下降、内省

陰の風は、静寂、下降、内省を象徴します。

これは、風が持つエネルギーが内向きに作用し、心を落ち着かせ、自己を見つめ直す機会を与えてくれる性質を表現しています。

具体的には、以下のような特徴があります。

- 静寂と平穏: 陰の風は、静寂な空間や穏やかな時間をもたらし、心に平穏をもたらします。喧騒から離れ、自分自身と向き合う時間を与えてくれます。

- 内省と自己探求: 陰の風は、内省を促し、自己理解を深める機会を与えます。自分の内面と向き合い、価値観や感情を深く探求することができます。

- 休息と回復: 陰の風は、休息と回復を促します。心身の疲れを癒し、エネルギーをチャージする時間を与えてくれます。

陰の風のエネルギーを活かすためには、以下の点を意識することが重要です。

- 静かな場所で過ごし、心を落ち着かせる。

- 瞑想やヨガなどで、内面と向き合う時間を作る。

- 日記を書いたり、自分の感情を言葉にする。

これらの行動は、陰の風のエネルギーを高め、心身のバランスを整えることに繋がります。

しかし、陰の風が過剰になると、閉じこもりがちになったり、不安を感じやすくなったりすることもあります。

バランスを保つためには、以下の点に注意しましょう。

- 適度に社交的な活動を取り入れる。

- 周囲の人々とコミュニケーションを取る。

- 陽のエネルギーを取り入れ、活力を得る。

陰の風のエネルギーを適切に活用することで、自己理解を深め、精神的な成長を促すことができるでしょう。

また、心身のバランスを整え、健やかな状態を維持することにも繋がります。

風の陰陽バランスがもたらす影響

風の陰陽バランスは、心身の状態に大きな影響を与えます。

陽の風が強すぎると、興奮しやすく、落ち着きを失いがちになります。

一方、陰の風が強すぎると、気力が低下し、塞ぎ込んでしまうことがあります。

理想的なのは、陽と陰の風がバランス良く調和している状態です。

風の陰陽バランスを理解するために、以下の点を掘り下げてみましょう。

- バランスの重要性: 陰陽のバランスが取れている状態は、心身ともに安定し、健やかな状態を維持できます。過剰な偏りは、心身の不調を引き起こす可能性があります。

- 陽の風が過剰な場合: 不安感、焦燥感、不眠、怒りやすさ、集中力の低下などが起こりやすくなります。

- 対策としては、休息を十分にとり、心を落ち着かせる時間を持つことが重要です。

- 瞑想や深呼吸も効果的です。

- 自然の中で過ごすことも、心身のリフレッシュに繋がります。

- 陰の風が過剰な場合: 気力の低下、無気力感、落ち込み、孤独感、消化不良などが起こりやすくなります。

- 対策としては、適度な運動を行い、体を動かすことが大切です。

- 日光を浴び、陽のエネルギーを取り入れることも効果的です。

- 友人や家族とのコミュニケーションを通じて、感情を共有することも重要です。

風の陰陽バランスを整えるためには、日々の生活の中で意識的な調整が必要です。

例えば、以下のような方法があります。

- 自然の中で過ごし、風を感じる。

- 瞑想やヨガなどで、心身を整える。

- バランスの取れた食事を心がける。

- 適度な運動を取り入れる。

これらの行動を実践することで、風の陰陽バランスを整え、健やかな心身を育むことができるでしょう。

また、自分の状態を客観的に観察し、必要に応じて専門家の助言を求めることも大切です。

風が象徴する自然現象と人間関係

風は、自然現象としても、人間関係においても、様々な象徴的な意味を持っています。

この章では、風がどのような自然現象を象徴するのか、そして人間関係においてどのような役割を果たすのかを探求します。

風水における風の解釈にも触れ、気の流れとの関係性についても考察します。

自然現象としての風:嵐、そよ風、季節の風

風は、自然現象として、様々な姿で現れます。

その現れ方によって、異なる意味合いを持ち、私たちの心身に影響を与えます。

ここでは、嵐、そよ風、季節の風、それぞれの特徴と、それが象徴するものについて解説します。

- 嵐: 嵐は、激しい風と雨を伴い、自然の猛威を象徴します。破壊力、浄化、変革といった意味合いを持ちます。

- 嵐は、古いものを破壊し、新しいものを生み出す力を持っています。

- 心の奥底にある感情を揺さぶり、潜在的な問題に気づかせることもあります。

- 嵐の後に現れる虹のように、困難を乗り越えた先に希望を見出すことも可能です。

- そよ風: そよ風は、穏やかで心地よい風であり、安らぎ、癒し、軽やかさを象徴します。

- 心身をリラックスさせ、ストレスを軽減する効果があります。

- 新しいアイデアが浮かびやすくなり、創造性を刺激します。

- そよ風を感じながら散歩することで、心身のリフレッシュを図ることができます。

- 季節の風: 季節の風は、春の温かい風、夏の強い風、秋の爽やかな風、冬の冷たい風など、季節ごとに異なる特徴を持ちます。

- 春の風は、生命の息吹を感じさせ、始まりを象徴します。

- 夏の風は、活力を与え、情熱を掻き立てます。

- 秋の風は、実りの季節を象徴し、感謝の気持ちを促します。

- 冬の風は、静寂と再生を象徴します。

これらの風の姿は、私たちの心身の状態や、置かれている状況によって、異なる解釈ができます。

風を感じ、その意味を理解することで、自然との繋がりを深め、より豊かな人生を送ることができるでしょう。

たとえば、嵐の日に、内に秘めた感情を解放したり、そよ風の中で、心身を癒したりすることができます。

季節の風を感じながら、自然のリズムに合わせた生活を送ることも大切です。

人間関係における風:情報伝達、コミュニケーション、人間関係の変化

人間関係において、風は情報伝達、コミュニケーション、そして人間関係の変化を象徴します。

風は目に見えない力でありながら、私たちの人間関係に大きな影響を与えます。

ここでは、その具体的な側面について掘り下げていきます。

- 情報伝達: 風は、情報を運ぶ媒体として機能します。

- 噂話、ニュース、手紙など、様々な情報が風に乗って広まります。

- 情報の内容によって、人間関係は大きく左右されることがあります。

- 情報の正確性や、伝え方には注意が必要です。

- コミュニケーション: 風は、コミュニケーションを円滑にする力を持っています。

- 言葉だけでなく、表情や態度、雰囲気なども風に乗って伝わります。

- 相手の気持ちを理解し、共感することで、良好な人間関係を築くことができます。

- コミュニケーションの質を高めるためには、傾聴の姿勢が重要です。

- 人間関係の変化: 風は、人間関係に変化をもたらす力を持っています。

- 出会い、別れ、関係性の深化など、様々な変化が風によってもたらされます。

- 変化を恐れず、柔軟に対応することで、より豊かな人間関係を築くことができます。

- 人間関係の変化は、自己成長の機会でもあります。

人間関係における風の力を理解し、意識的に活用することで、より良好な人間関係を築き、豊かな人生を送ることができます。

例えば、以下のような行動が考えられます。

- 積極的にコミュニケーションを取り、自分の想いを伝える。

- 相手の気持ちに寄り添い、共感する。

- 人間関係の変化を恐れず、新しい出会いを求める。

これらの行動は、風の力を味方につけ、人間関係をより良いものにするために役立ちます。

また、人間関係において、風の陰陽バランスを意識することも重要です。

陽の風は活発なコミュニケーションを促し、陰の風は落ち着いた関係性を育みます。

両方のバランスを保ちながら、人間関係を築いていくことが大切です。

風水における風:気の流れと運気の関連性

風水において、風は気の流れを象徴し、運気の向上に重要な役割を果たします。

気の流れを良くすることで、健康、人間関係、金運など、様々な運気を高めることができると考えられています。

ここでは、風水における風の考え方と、運気との関連性について解説します。

- 気の流れ: 風水では、気は万物に宿るエネルギーであり、その流れが重要視されます。

- 風は、この気の流れを活性化させる役割を担っています。

- 風の流れがスムーズであれば、良い気が流れ込み、運気が向上します。

- 気の流れを阻害するものは、運気を低下させる原因となります。

- 運気との関連性: 風水では、気の流れと運気は密接に結びついています。

- 良い気が流れ込むことで、健康運、人間関係運、金運などが向上します。

- 気の流れを整えることで、様々な運気を高めることができます。

- 風水を取り入れることで、住環境を改善し、運気を呼び込むことが可能です。

- 風水を取り入れる方法: 風水では、様々な方法で気の流れを良くします。

- 窓を開けて換気をし、新鮮な空気を取り入れる。

- 風水アイテム(風鈴、扇風機など)を活用する。

- 整理整頓を行い、不要なものを処分する。

- 家具の配置を工夫し、気の流れを妨げないようにする。

風水を取り入れることで、気の流れを整え、運気を向上させることができます。

例えば、窓を開けて換気をすることで、淀んだ気を外に出し、新鮮な空気を取り入れることができます。

風鈴の音色は、気の流れを活性化させ、癒やしの効果をもたらします。

整理整頓は、気の流れをスムーズにし、運気を呼び込むために重要です。

家具の配置を工夫することで、気の流れを妨げない空間を作ることができます。

風水は、単なる装飾ではなく、より良い人生を送るための知恵であり、実践することで、心身ともに健康で、豊かな生活を送ることができるでしょう。

陰陽五行の視点から読み解く風の心身への影響

この章では、陰陽五行の考え方に基づいて、風が心身に与える影響について詳しく解説します。

健康、精神、そして五臓六腑との関係性から、風がどのように私たちの心身に作用するのかを理解していきます。

さらに、風のエネルギーを活用したケア方法についても触れ、具体的な実践方法を紹介します。

風が心身に与える影響

風は、私たちの心身に様々な影響を与えます。

健康面では、風邪やアレルギーなど、様々な症状を引き起こす可能性があります。

精神面では、不安感や不安定さなど、感情的な影響をもたらすこともあります。

この章では、風が心身に及ぼす影響について、詳しく見ていきます。

風と健康:風邪、アレルギー、呼吸器系疾患

風は、私たちの健康に様々な影響を与えることがあります。

特に、風邪、アレルギー、呼吸器系疾患は、風の影響を受けやすい代表的なものです。

ここでは、風と健康の関係性について、詳しく見ていきましょう。

- 風邪: 風邪は、外からの風(外邪)が体内に侵入し、引き起こされると考えられています。

- 風邪の症状には、くしゃみ、鼻水、咳、発熱などがあります。

- 風邪を予防するためには、体温調節に気をつけ、免疫力を高めることが重要です。

- 十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動を心がけましょう。

- アレルギー: アレルギーは、体内の免疫系が過剰に反応し、様々な症状を引き起こす疾患です。

- 花粉やハウスダストなど、アレルゲンとなる物質が風に乗って体内に侵入することがあります。

- アレルギーの症状には、くしゃみ、鼻水、かゆみ、皮膚炎などがあります。

- アレルギーを予防するためには、アレルゲンを避けることと、免疫力を整えることが重要です。

- 呼吸器系疾患: 呼吸器系疾患は、肺や気管支などの呼吸器に異常が生じる疾患です。

- 大気汚染や乾燥した空気、冷たい風などが原因で、呼吸器系の疾患が悪化することがあります。

- 呼吸器系疾患の症状には、咳、息切れ、呼吸困難などがあります。

- 呼吸器系疾患を予防するためには、空気を清潔に保ち、呼吸器系の機能を高めることが重要です。

風と健康の関係性を理解し、適切な対策を講じることで、これらの疾患を予防し、健康な生活を送ることができます。

例えば、以下のような対策が考えられます。

- マスクを着用し、風邪やアレルギーの原因となる物質を避ける。

- 加湿器などで湿度を保ち、乾燥を防ぐ。

- バランスの取れた食事と十分な睡眠をとり、免疫力を高める。

- 定期的な運動を行い、呼吸器系の機能を高める。

これらの対策を実践することで、風の影響から心身を守り、健康を維持することができるでしょう。

また、症状が現れた場合は、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。

風と精神:不安感、不安定さ、開放感

風は、私たちの精神状態にも大きな影響を与えます。

不安感、不安定さ、そして開放感など、様々な感情を引き起こす可能性があります。

ここでは、風と精神の関係性について、詳しく見ていきましょう。

- 不安感と不安定さ: 風は、私たちの心を揺さぶり、不安感や不安定さを感じさせる原因となることがあります。

- 強風や嵐のような激しい風は、恐怖心や不安感を煽ることがあります。

- 心の中に不安定な要素がある場合、風の影響を受けやすくなります。

- ストレスや過労も、不安感を増幅させる可能性があります。

- 開放感: 一方で、風は開放感をもたらし、気分をリフレッシュさせる効果もあります。

- 心地よいそよ風は、心身をリラックスさせ、ストレスを軽減します。

- 自然の中で風を感じることで、囚われていた思考から解放され、自由な気分になることがあります。

- 新しい環境に身を置くことや、変化を受け入れることも、開放感に繋がります。

- 心の状態を整える方法: 風の影響を受けやすいと感じた場合、心の状態を整えるための様々な方法があります。

- 瞑想や深呼吸を行い、心を落ち着かせる。

- 自然の中で過ごし、風を感じる。

- 自分の感情を言葉にし、表現する。

- 信頼できる人に相談する。

風と精神の関係性を理解し、自分の心の状態を観察することで、感情の波に乗りこなし、心穏やかな日々を送ることができます。

例えば、不安感を感じた時は、深呼吸をして心を落ち着かせたり、自然の中で風を感じてリラックスしたりすることができます。

また、開放感を感じた時は、新しいことに挑戦したり、自分の気持ちを表現したりすることで、さらに精神的な成長を促すことができるでしょう。

心と風との繋がりを意識し、自分らしい生き方を見つけていきましょう。

風のエネルギーバランスと心身の状態

風のエネルギーバランスは、私たちの心身の状態に大きく影響します。

陽の風が強すぎると、興奮しやすくなり、陰の風が強すぎると、気力が低下しがちです。

理想的なのは、陰陽のバランスが取れた状態です。

- バランスの重要性: 陰陽のバランスが取れていると、心身ともに安定し、健康的な状態を維持できます。

- 過剰な偏りは、心身の不調を引き起こす可能性があります。

- バランスを意識することで、心身の調和を保ち、健やかな生活を送ることができます。

- エネルギーバランスが崩れた時のサイン: エネルギーバランスが崩れると、様々なサインが現れます。

- 陽のエネルギーが過剰な場合、イライラしやすくなったり、興奮しやすくなったりします。

- 陰のエネルギーが過剰な場合、気力や意欲が低下し、落ち込みやすくなります。

- 体調面でも、様々な不調が現れる可能性があります。

- エネルギーバランスを整える方法: エネルギーバランスを整えるためには、以下の方法が有効です。

- 休息を十分に取る。

- 適度な運動を行う。

- バランスの取れた食事を心がける。

- ストレスを解消する方法を見つける。

- 自然の中で過ごす時間を増やす。

- 瞑想やヨガなどで、心身をリラックスさせる。

風のエネルギーバランスを意識し、日々の生活の中で調整することで、心身の健康を維持し、より充実した毎日を送ることができます。

自分の心身の状態を観察し、バランスが崩れていると感じたら、上記の方法を試してみてください。

必要に応じて、専門家のアドバイスを求めることも大切です。

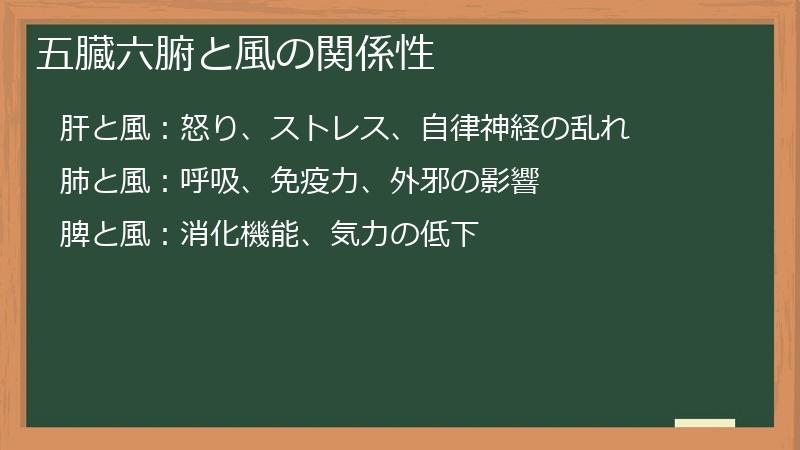

五臓六腑と風の関係性

東洋医学では、五臓六腑は心身の健康に深く関わっており、風の影響も受けやすいと考えられています。

この章では、五臓六腑と風の関係性について掘り下げ、それぞれの臓器が風の影響によってどのような症状を起こしやすいのかを解説します。

また、具体的なケア方法についても触れます。

肝と風:怒り、ストレス、自律神経の乱れ

肝は、東洋医学において、気の巡りを司り、精神活動にも深く関わっています。

風の影響を受けやすく、特に怒りやストレスによって、様々な不調を引き起こす可能性があります。

ここでは、肝と風の関係性について詳しく見ていきましょう。

- 肝の役割: 肝は、血液の貯蔵、気の巡りの調整、精神活動の安定など、様々な役割を担っています。

- 気の巡りが悪くなると、イライラしやすくなったり、精神的に不安定になったりします。

- 肝は、ストレスの影響を受けやすく、ストレスが過剰になると、肝の機能が低下します。

- 肝の機能が低下すると、自律神経のバランスが乱れ、様々な症状が現れます。

- 風の影響: 風は、肝の気の巡りを乱し、様々な症状を引き起こす可能性があります。

- 風邪などの外邪が肝に侵入すると、肝の機能が低下し、様々な不調が現れます。

- 風の影響で、怒りやストレスが増幅され、精神的なバランスを崩すこともあります。

- 風の作用によって、肝の機能が低下すると、自律神経が乱れ、不眠や消化不良などを引き起こすこともあります。

- 症状: 肝と風の影響によって、以下のような症状が現れることがあります。

- イライラ、怒りやすくなる、抑うつ感

- 頭痛、めまい、目の充血

- 生理不順、月経痛

- 消化不良、便秘

肝と風の関係性を理解し、適切なケアを行うことで、これらの症状を改善し、心身の健康を保つことができます。

例えば、以下のような対策が考えられます。

- ストレスを溜めないように、リラックスできる時間を作る。

- 十分な睡眠をとり、肝の機能をサポートする。

- バランスの取れた食事を心がけ、肝に良い食材を積極的に摂取する。

- 適度な運動を行い、気の巡りを良くする。

これらの対策を実践することで、肝の機能を高め、風の影響から心身を守ることができるでしょう。

必要に応じて、専門家のアドバイスを求めることも大切です。

肺と風:呼吸、免疫力、外邪の影響

肺は、呼吸を司り、体内に酸素を取り込み、不要な二酸化炭素を排出する役割を担っています。

また、免疫力とも深く関わっており、風の影響を受けやすい臓器の一つです。

ここでは、肺と風の関係性について詳しく見ていきましょう。

- 肺の役割: 肺は、呼吸を通じて酸素を取り込み、全身に供給する役割を担っています。

- 呼吸は、生命活動を維持するために不可欠です。

- 肺は、体内の水分バランスを調整する機能も持っています。

- 肺は、外部からの異物(外邪)の侵入を防ぐバリアとしての役割も担っています。

- 風の影響: 風は、肺に影響を与えやすく、様々な症状を引き起こす可能性があります。

- 風邪などの外邪は、呼吸器を通じて肺に侵入しやすいため、肺の機能低下を引き起こすことがあります。

- 乾燥した空気や冷たい風は、肺を乾燥させ、呼吸器系の不調を悪化させる可能性があります。

- 大気汚染なども、肺に負担をかけ、機能低下の原因となります。

- 症状: 肺と風の影響によって、以下のような症状が現れることがあります。

- 咳、痰、息切れ、呼吸困難

- 喉の痛み、鼻水

- アレルギー症状

- 免疫力の低下

肺と風の関係性を理解し、適切なケアを行うことで、これらの症状を改善し、呼吸器系の健康を保つことができます。

例えば、以下のような対策が考えられます。

- マスクを着用し、外邪や大気汚染から肺を守る。

- 加湿器などで湿度を保ち、乾燥を防ぐ。

- バランスの取れた食事を心がけ、免疫力を高める。

- 適度な運動を行い、呼吸器系の機能を高める。

- 禁煙する。

これらの対策を実践することで、肺の機能を高め、風の影響から肺を守ることができるでしょう。

必要に応じて、専門家のアドバイスを求めることも大切です。

脾と風:消化機能、気力の低下

脾は、東洋医学において、消化吸収を司り、全身に栄養を供給する役割を担っています。

また、気を作り出し、全身にエネルギーを供給する機能も持っています。

風の影響を受けやすく、消化機能の低下や気力の低下を引き起こす可能性があります。

ここでは、脾と風の関係性について詳しく見ていきましょう。

- 脾の役割: 脾は、飲食物から栄養を吸収し、全身に運搬する役割を担っています。

- 消化吸収能力が低下すると、食欲不振や消化不良を引き起こします。

- 脾は、気(エネルギー)を作り出し、全身に供給する機能も持っています。

- 脾の機能が低下すると、気力や体力が低下します。

- 風の影響: 風は、脾の機能を乱し、様々な症状を引き起こす可能性があります。

- 風邪などの外邪が脾に侵入すると、消化機能が低下し、食欲不振や下痢などを引き起こすことがあります。

- 湿気や冷えも、脾の機能を低下させる原因となります。

- 過労やストレスも、脾の機能を弱める可能性があります。

- 症状: 脾と風の影響によって、以下のような症状が現れることがあります。

- 食欲不振、消化不良、便秘または下痢

- 疲労感、倦怠感、気力の低下

- むくみ

- 口内炎、口角炎

脾と風の関係性を理解し、適切なケアを行うことで、これらの症状を改善し、消化機能と気力を高めることができます。

例えば、以下のような対策が考えられます。

- 消化の良い食事を心がけ、暴飲暴食を避ける。

- 温かいものを食べるようにし、冷たいものを控える。

- ストレスを溜めないように、リラックスできる時間を作る。

- 十分な睡眠をとり、休息する。

- 適度な運動を行い、血行を促進する。

これらの対策を実践することで、脾の機能を高め、風の影響から心身を守ることができるでしょう。

必要に応じて、専門家のアドバイスを求めることも大切です。

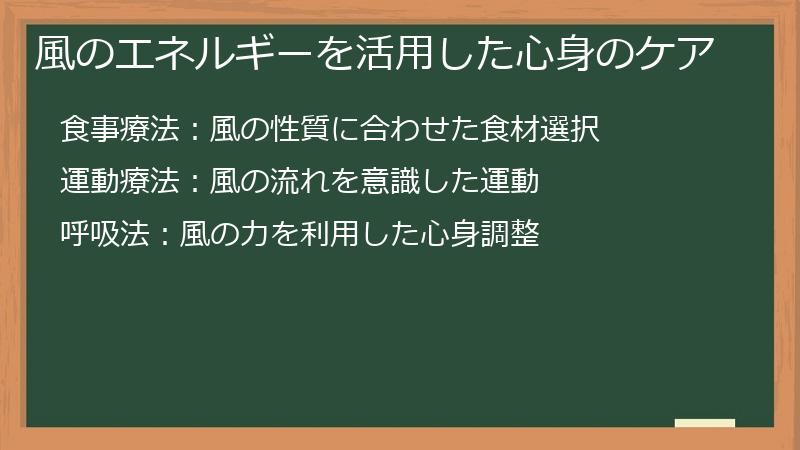

風のエネルギーを活用した心身のケア

風のエネルギーを心身のケアに活かすことで、様々な不調を改善し、健康を増進することができます。

この章では、食事療法、運動療法、呼吸法といった具体的な方法を紹介します。

これらの方法を実践し、風の力を最大限に活用しましょう。

食事療法:風の性質に合わせた食材選択

食事療法は、風のエネルギーバランスを整え、心身の健康をサポートする上で重要な役割を果たします。

風の性質に合わせた食材を選択することで、体内の気の流れを良くし、様々な不調を改善することができます。

ここでは、風の性質と食材の関係性について解説します。

- 風の性質と食材の関係: 食材には、それぞれ異なる性質があり、体のバランスに影響を与えます。

- 陽性の食材は、体を温め、活力を与えます。

- 陰性の食材は、体を冷やし、鎮静作用があります。

- 中性の食材は、どちらの性質も持ちません。

- 具体的な食材の例: 風の性質に合わせた食材選択の例をいくつか紹介します。

- 風邪の症状がある場合: 身体を温め、発汗を促す食材(生姜、ネギ、ニンニク、唐辛子など)が効果的です。

- アレルギー症状がある場合: 抗炎症作用のある食材(玉ねぎ、キャベツ、ブロッコリー、サーモンなど)を積極的に摂取しましょう。

- 精神的な不安定さがある場合: 精神を安定させる食材(カモミールティー、バナナ、ナッツ類など)がおすすめです。

- 食事療法のポイント: 食事療法を行う際のポイントをいくつか紹介します。

- 旬の食材を選ぶ: 旬の食材は、栄養価が高く、体のバランスを整えるのに役立ちます。

- バランスの取れた食事を心がける: 五大栄養素(炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル)をバランス良く摂取しましょう。

- よく噛んで食べる: よく噛むことで、消化吸収を助け、内臓への負担を軽減できます。

- 添加物の少ない食材を選ぶ: 添加物は、体内の気の流れを阻害する可能性があります。

食事療法は、体質や体調に合わせて行うことが重要です。

自分の体に合った食材を選択し、バランスの取れた食事を心がけることで、風のエネルギーバランスを整え、心身の健康を維持することができます。

必要に応じて、専門家のアドバイスを求めることも有効です。

運動療法:風の流れを意識した運動

運動療法は、風の流れを意識した運動を行うことで、気の巡りを良くし、心身の健康を増進する効果があります。

体を動かすことで、体内のエネルギーバランスを整え、様々な不調を改善することができます。

ここでは、風の流れを意識した運動の具体的な方法について解説します。

- 風の流れを意識した運動の種類: 風の流れを意識した運動には、様々な種類があります。

- ウォーキング: 自然の中を歩き、風を感じながら行うウォーキングは、心身のリフレッシュに効果的です。

- ヨガ: 呼吸法とポーズを組み合わせることで、体内の気の流れを整えます。

- 太極拳: ゆったりとした動作で、心身のバランスを整え、気の流れを良くします。

- 気功: 呼吸法と動作を組み合わせ、体内のエネルギーを高めます。

- 運動療法のポイント: 運動療法を行う際のポイントをいくつか紹介します。

- 自分の体力に合わせて行う: 無理のない範囲で、少しずつ運動強度を上げていきましょう。

- 呼吸を意識する: 深呼吸をしながら行うことで、より効果的に気の流れを良くすることができます。

- 自然の中で行う: 自然の中で行うことで、風を感じ、リラックス効果を高めることができます。

- 継続する: 継続することで、運動の効果を実感しやすくなります。

- 運動療法の効果: 運動療法には、様々な効果があります。

- 血行促進: 血行が促進され、冷え性や肩こりなどの改善に繋がります。

- ストレス解消: 運動することで、ストレスホルモンの分泌を抑制し、精神的な安定をもたらします。

- 体力向上: 体力や筋力が高まり、日常生活での活動が楽になります。

- 免疫力向上: 免疫細胞が活性化され、病気に対する抵抗力が高まります。

運動療法は、体質や体力に合わせて行うことが重要です。

自分の体に合った運動方法を選択し、無理のない範囲で継続することで、風のエネルギーバランスを整え、心身の健康を維持することができます。

必要に応じて、専門家のアドバイスを求めることも有効です。

呼吸法:風の力を利用した心身調整

呼吸法は、風の力を利用して心身を調整する効果的な方法です。

意識的に呼吸を行うことで、自律神経を整え、ストレスを軽減し、心身のバランスを調和させることができます。

ここでは、風の力を利用した呼吸法の種類と、その具体的な方法について解説します。

- 呼吸法の種類: 風の力を利用した呼吸法には、様々な種類があります。

- 腹式呼吸: 丹田(おへその下あたり)に意識を集中し、お腹を膨らませたりへこませたりする呼吸法です。リラックス効果が高く、ストレス軽減に効果的です。

- 胸式呼吸: 胸を大きく膨らませたりへこませたりする呼吸法です。心肺機能を高め、活力を与えます。

- 片鼻呼吸: 片方の鼻を塞ぎ、交互に呼吸を行う呼吸法です。自律神経のバランスを整え、集中力を高めます。

- 四段呼吸: 息を吸う、止める、吐く、止める、の4つの段階を踏む呼吸法です。精神統一を助け、心の平静を促します。

- 呼吸法の具体的な方法: 各呼吸法の具体的な方法を紹介します。

- 腹式呼吸:

- 仰向けまたは楽な姿勢で座ります。

- 鼻からゆっくりと息を吸い込み、お腹を膨らませます。

- 数秒間息を止めます。

- 口からゆっくりと息を吐き出し、お腹をへこませます。

- 数回繰り返します。

- 胸式呼吸:

- 楽な姿勢で座ります。

- 鼻から息を吸い込み、胸を大きく膨らませます。

- 数秒間息を止めます。

- 口からゆっくりと息を吐き出し、胸をへこませます。

- 数回繰り返します。

- 片鼻呼吸:

- 楽な姿勢で座ります。

- 右手の親指で右鼻を塞ぎ、左鼻から息を吸い込みます。

- 左鼻を薬指で塞ぎ、右鼻から息を吐き出します。

- 右鼻から息を吸い込み、右鼻を塞ぎ、左鼻から息を吐き出します。

- 数回繰り返します。

- 四段呼吸:

- 楽な姿勢で座ります。

- 鼻から息を吸い込みます(4秒)。

- 息を止めます(4秒)。

- 口から息を吐き出します(4秒)。

- 息を止めます(4秒)。

- 数回繰り返します。

- 腹式呼吸:

- 呼吸法の効果: 呼吸法には、様々な効果があります。

- ストレス軽減: リラックス効果を高め、ストレスを軽減します。

- 自律神経の調整: 自律神経のバランスを整え、心身の不調を改善します。

- 集中力向上: 集中力を高め、思考力をクリアにします。

- 安眠効果: 睡眠の質を高め、安眠を促します。

呼吸法は、いつでもどこでも簡単に実践できます。

自分の目的に合わせて、適切な呼吸法を選び、継続的に行うことで、心身の健康を大きく向上させることができるでしょう。

コメント